古羅馬哲學家塞涅卡說:“如果一個人不知道自己航向哪個港口,任何風向都不能令他喜悅。”自驅不僅是有目標的,而且這種目標是在自由意志下產生,并在自由意志驅動下創造性達成。成長性思維作為自驅的第二層次圖像處理是碼農嗎,已經融入到了品牌營銷中心的團隊培養中。

對本職領域縱向深入的同時,也積極橫跨多個不同專業,這種堅持源于長期堅定的自驅力。購物時,如何讀懂配料表?當你看到廣告時,你的大腦內部會有什么變化?數據時代,可視化有著怎樣的妙用?本期TED,我們一起聊聊那些跨專業的秘訣。

近幾年,#90后不敢看體檢報告#、#“老年慢性病”呈現年輕化趨勢#等話題頻上熱搜,常熬夜、不運動、暴飲暴食等不良生活習慣反饋在體檢報告上,就是腸胃病、脫發、失眠、三高這些不應屬于年輕人們的疾病。無論是23歲就被確診二型糖尿病,揮別電競生涯的Uzi;還是28歲由于身體不適,頻繁請假停播的李佳琦;亦或是壓力過大,暴瘦40斤的韓寒…近期頻發的新聞,讓我們不得不重新審視健康的重要性。

品牌營銷中心的袁敏杰作為健康達人,通過她的第二身份“ACI注冊國際高級營養師”,分享了如何通過食物來達到美麗與健康的那些小秘訣。

從營養學角度來看,身體需要的共有七大營養素,這些營養素除了大家所熟知的作用以外,其實也有一些值得探索的小秘密。“沒有蛋白質就沒有生命”,由于人體自身不能合成蛋白質,只能通過外界攝入,而單個氨基酸在體內停留的時間僅為4小時左右,所以最優的攝入方式是動物蛋白+植物蛋白多品種的同時攝取,這種攝取使得多種蛋白質能夠互相協同并提高利用率,其中肉、蛋、奶、豆被視為最優的蛋白質。

碳水化合物也就是“糖”,對于減肥人士也不必過于禁忌,早上吃是非常必要的,因為大腦需要靠葡萄糖供能;對應酬多的人士來說,喝酒前吃點雜糧主食能夠起到解酒作用;對于想戒糖美容又減肥的愛美女生來說,米面主食和糖分高的水果盡量少吃;對于女性來說最好的補鈣就是食用奶制品,最佳的補鐵就是攝取動物性鐵,例如鴨血和豬肝;此外袁敏杰還糾正了大家平時認為的骨頭湯、蝦皮補鈣,豬蹄和雞爪補膠原蛋白的錯誤認知。

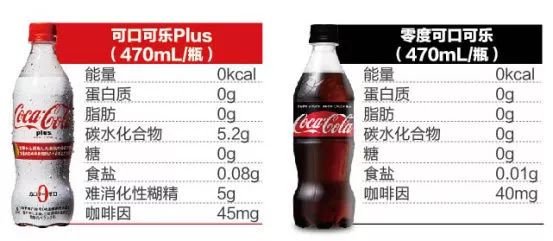

袁敏杰認為“食物是最好的藥材”,所以讀懂食品包裝袋上的營養成分表尤為重要,在營養成分表中經常出現的NRV%,指的是該營養素的參考值占每日所需量的百分比;而能量的KJ值和卡路里之間的關系是4.184KJ=1大卡,這應該都是健身或減肥人群重點關注的。

航天界有一個著名的海恩法則:“每一起嚴重事故的背后,必然有29次輕微事故和300起未遂先兆以及1000起事故隱患。”當身體一次次預警時,其實是在提醒我們要把健康放在首位了,也是在督促我們,要及時反思生命的意義和價值。

作為肥宅快樂水界的兩大巨頭,可口可樂和百事可樂誰的味道誰更勝一籌呢?20世紀80年代,百事可樂發起挑戰,請路人盲測兩款可樂的味道,大多數消費者并未選擇當時正主導市場的可口可樂,百事可樂因此名聲大噪。

這個出人意料的營銷結果,引起了腦科學家們的注意,他們通過觀察參與者的腦部活動,發現盲選情況下百事可樂的味道確實更能激發參與者的興奮感,但是當客戶得知品牌信息的情況下,可口可樂卻引發了參與者的品牌記憶和聯想,從而影響了他們的購買決策。這就說明了影響人們選擇的不僅是飲料的味道,還有品牌的廣告影響力,神經營銷學由此誕生。

在品牌營銷中心的連曉曉看來,神經營銷學在品牌營銷工作的價值,是幫助營銷人們挖掘消費者們無法表述的深層需求,用科學的方法探究每個消費行為背后包含著的腦機制。神經營銷學的有意思之處在于,我們日常會有的每一種情感,其實都能在大腦中找到一個控制伙伴,如果你感覺愉悅,那一定是前額皮層興奮了;如果你覺得恐懼或焦慮,那一定是杏仁核在作怪;如果呼吸和心跳節奏變了,那一定是腦干在作祟…

營銷少不了廣告,但何種廣告形式才能夠引起大腦多個模塊的反應,是每個營銷人都想知道的。連曉曉對比了不同的廣告植入形式,最終發現在平面廣告中,注重形式創新和內容精美的同時,也要兼顧品牌訴求與重要信息傳遞;在電視廣告中,與嘉賓同框露出的大面積品牌LOGO和晚會中間轉場部分廣告都有較好的營銷效果;在電商廣告中,場景化、突出精煉的文字信息、縱向信息結果和一致的排版設計等都可能提升轉化率。

新零售時代,面對規模化、多樣化的商業需求,在品牌營銷工作中,引入神經營銷學思維能讓我們在一定程度上讀懂消費者的深層需求,從而實現營銷的升級與迭代。

大數據時代,生活方方面面的數據都在不知不覺中被記錄著,豐富多樣的數據也在反過來改善著人們的生活,收集與積累數據對于工作與生活的重要性不言而喻。作為品牌營銷中心的數據達人,李勇慷在分析數據及數據可視化方面有著獨到的見解。

歷史上數據可視化的最早應用,可以追溯到公元2世紀古埃及棺蓋上的星表,它是最早發現的被用作記錄天文數據的表格。18世紀,數據可視化的鼻祖威廉·普萊因費爾制作出歷史上第一個餅圖和條形圖,此后,圖表形式不斷演變,多種既美觀又實用的統計圖表與不同的數據展示需求搭配出現,數據可視化逐漸涉獵不同領域,目前已應用在工作與生活的各個方面。

△達芬奇手稿數據可視化,不等于簡單地畫圖表,而是用圖形直接傳遞信息,讓數據學會“自己說話”。會說話的圖像最早可以追溯到17世紀,法國哲學家、數學家笛卡爾提出直角坐標系,將數字與曲線建立起聯系,留下了一封享譽世界的另類情書——心形函數。這個表達愛的方程式,為數據可視化的出現奠定了基礎。

時間發展到19世紀圖像處理是碼農嗎,護士南丁格爾設計出風玫瑰圖,成為數據可視化發展過程中的里程碑式事件。克里米亞戰爭時期,為了讓英國女王了解士兵的傷亡情況,南丁格爾將餅狀圖變形后繪制出了風玫瑰圖,圖表上的不同面積能直觀的展示出一個時間段內不同死因的占比。相比其他圖表,風玫瑰圖不僅做到了讓行動的決策人看懂,還兼顧了數據的美感,更好地推動了行動結果,可見一個好的數據可視化圖表不僅能讓我們更加了解數據變化的細節,更能展示出數據特有的美感。

研究數據不僅是李勇慷的工作內容,也是他的個人愛好之一,為此他不僅嘗試了多種數據處理工具,也開始了漫長的數據求學生涯,三年間,課程50+,付費1W+,除了三兄弟外,也在學衍生出來的Power BI、等。

△李勇慷近期學習課程

在萬物皆數據的今天,數據的采集、提取和理解是人類感知和認識世界的基本途徑之一,數據可視化為人類洞察數據的內涵、理解數據蘊藏的規律提供了重要手段,有了數據可視化的加持,工作效率的提高也不是什么難事。

斯坦福大學校長約翰·亨尼斯提倡培養T型人才,因為這類人不僅在某一個領域造詣深厚,而且視野開闊,對其他學科富有好奇心。玩轉品牌營銷同樣需要T型的團隊成員,既要深挖專業,做到共理,又要能夠橫跨多個行業,做到共情。

近期報道