本文已將關鍵信息隱去并做了刪節,詳細內容可參閱《刑事技術》。

某案的關鍵物證是一份標稱為1982年的《協議書》,但其真實性受到質疑。由于受物證的檢驗條件限制,該檢驗無法從理化檢驗角度進行,最終我們利用系統分析法從非理化角度對其形成時間進行了推斷。經檢驗,文件正文系采用計算機錄入打印而成,但中文的計算機錄入技術是1984年以后才實現;落款處字跡系中性筆書寫而成,中性筆1988年才發明;正文中的人民幣符號則系二十世紀80年代中期才出現。這些特征與文件標稱時間都相互矛盾,因此判定該文件不是1982年形成,其制成時間最早不會早于1984年。這起案件,也給我們帶來了頗多啟示。

1 案情

2015年某月,H省S市S區公安分局接到報案稱,該區下轄一鄉鎮的農村婦女甲某涉嫌偽造《用地協議書》騙取政府補償,公安局遂立案展開調查。在這起案件中,對涉嫌偽造形成的《用地協議書》進行文件制成時間的鑒定,成為本案調查取證的關鍵。這份《用地協議書》系用A4紙打印形成,落款時間為1982年,落款處有印章印文并寫有簽名字跡。當地警方將該協議書送至多家單位進行鑒定咨詢,然而由于檢材的檢驗條件有限文件中時間格式,均未能得到滿意答復。

2 檢驗

收到檢材后,對檢材進行了認真的審查、核驗。在這個過程中,我們發現檢材的印刷字體規范、排版規整,落款處的印章印文及簽名字跡清晰,而且文件中的印刷字符系噴墨打印機打印而成。直覺告訴我們,這份文件絕不是1982年形成(當地公安機關也是這樣認為的)。但僅憑直覺是不行的,怎樣從科學的角度去考證這份文件的真實性呢?這是一個十分棘手的問題。首先,打印文件的形成時間的鑒定,目前是文檢界的一大難題,還沒有十分有效的方法能從字跡的角度去判斷其形成時間;其次,落款處簽名字跡系黑色筆書寫而成,其字跡形成時間也難以判定;再次,紙張斷代檢驗能說明紙張的年代但沒法確認紙張上字跡的形成年代。

對于這個鑒定,我們開始設計了兩個鑒定方案:

第一個方案是從印刷機具斷代角度去推斷,也即根據噴墨打印機的發展歷史去判斷文件形成時間的上限。我們查證文獻得知,噴墨打印機于上世紀70年代中期在美國發明,從理論上來說,1982年的中國是不可能出現噴墨打印機的,何況這份文件的形成地點是湖南中部農村地區。然而,我們查閱了大量文獻資料,均未發現有關噴墨打印機引入中國的確切記載,因此沒有足夠證據證明當時的中國到底有沒有噴墨打印機,于是不得不放棄這個方案。

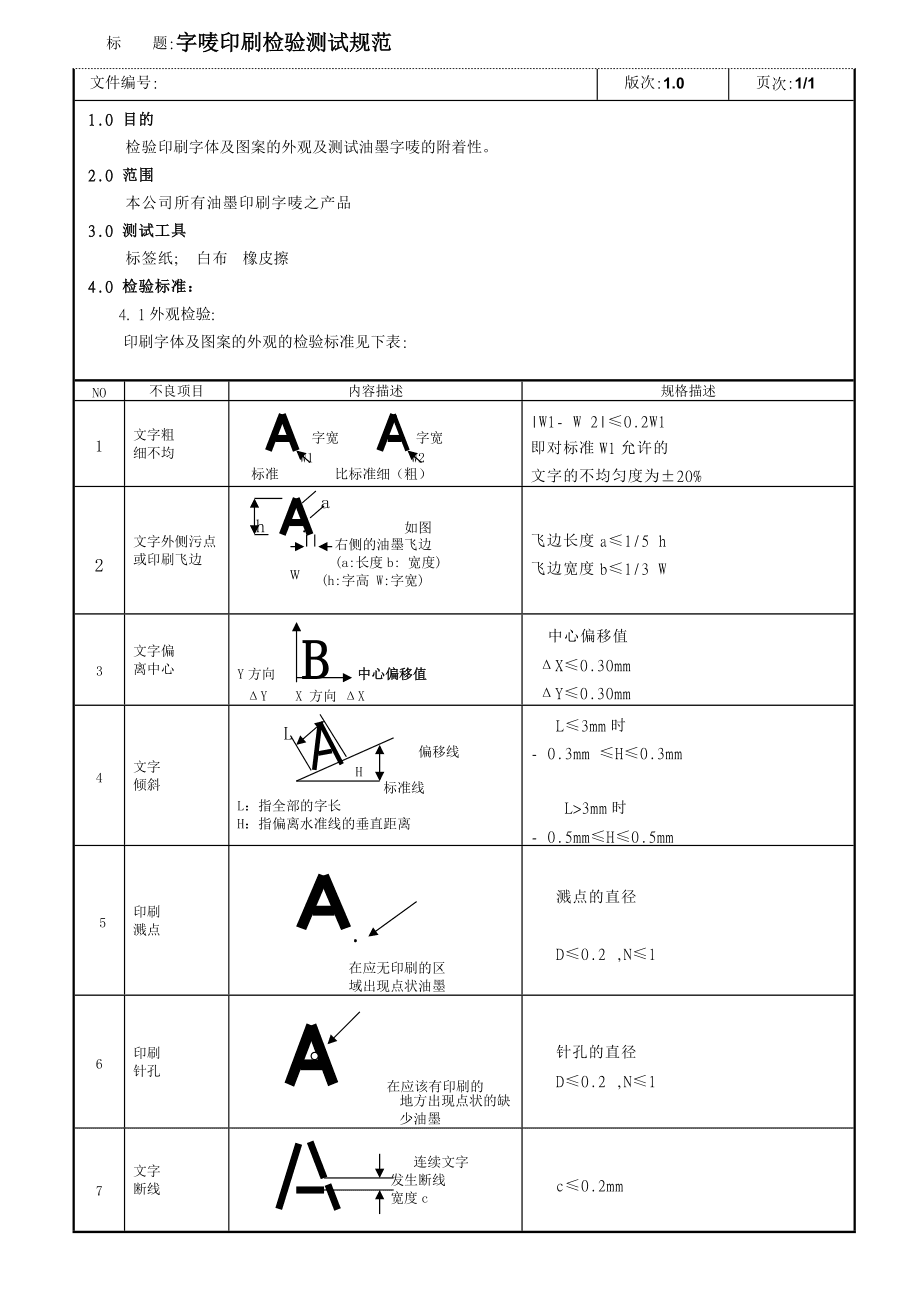

第二個方案是從印章印文的角度去推斷。我們觀察發現,落款處的印章印文不是手工雕刻印章所蓋(見圖1),建議當地警方尋找當地村委會1982年的印章印文樣本,通過印文的比對來確定檢材的真實性。但由于年代久遠,而且該村村委會印章使用頻率極低,警方在當地村委會、鄉政府、縣政府調閱了許多卷宗均未能找到當時的樣本印文。在這種情況下,第二套方案也最終未能施行。

經過鑒定人員的反復討論與研究,最終我們形成了新的鑒定方案:利用系統分析法,從印刷字符形成方式、書寫工具的出現年代、文字符號的產生年代入手,從多個角度去推斷文件形成時間的上限。

首先,我們將落款處的簽名字跡進行了顯微放大觀察,發現筆劃有較深溝痕且中間有露白的筆痕特征(見圖2和圖3),據此推斷該字跡系滾珠類的油性圓珠筆或中性筆書寫而成,隨后對筆劃的油墨堆積情況和筆劃邊緣的平滑度進行了分析檢驗,進一步判定該書寫工具應當是中性筆。關于中性筆,國內文獻有明確的記載,該類型筆于1988年在日本發明,于上世紀90年代末期引入國內并被廣泛使用。顯然,這與文件標稱時間“1982年”是矛盾的。

其次,我們觀察了文件中印刷字體文字的墨跡形態特征、油墨洇散特征以及排版方式(見圖4),判斷這些文字系經電腦錄入后運用噴墨打印輸出而成。據資料記載,最早實現計算機的漢字輸入、顯示、打印輸出的中文計算機磁盤操作系統軟件(CCDOS)是在1984年問世。王世全教授在大量調研的基礎上也對這個問題有過專門的論述,并得到業內公認。由此可見,在檢材所署的落款時間內不可能實現漢字的計算機錄入。

最后,我們對檢材中出現的人民幣符號“¥”(見圖5)的出現年代進行了專門的考證。資料顯示,1955年,中國人民銀行發文正式確定“¥”(有兩橫)作為人民幣符號予以使用。到了上世紀80年代中期,電腦排版技術開始出現,中文字符開始采用信息化手段進行編碼。1985年6月1日,國家制定了號國標(即《信息技術中文編碼字符集》),其中將人民幣符號制定為“¥”(一橫),從此電腦系統能打出“¥”字符。2006年5月1日,國家又制定了-2005號國標,其中第八頁提到人民幣符號為“¥”(一橫),編碼為FFE5。由此可見,“¥”這個符號與文件中標稱的“1982年”也是相矛盾的。

3 結果

根據以上的系統分析,我們得出如下三個結果:

第一,檢材中落款處的書寫字跡系中性筆書寫而成,中性筆最早出現于1988年,這與文件所標稱的時間“1982年”相矛盾;

第二,檢材中的印刷字跡系計算機輸入后打印形成,中文字符的計算機錄入技術最早出現于1984年,這與文件所標稱的時間“1982年”相矛盾;

第三,檢材中出現的人民幣符號“¥”是伴隨著計算機的中文錄入技術才出現的,最早見于1985年,這與文件所標稱的時間“1982年”相矛盾;

綜上結果,我們出具如下檢驗意見:檢材不是文件中標稱的時間“1982年”形成的,其形成時間最早不會早于1984年。

4 討論

2.1加強印刷機具書寫工具斷代問題的研究

現階段,文件制成時間檢驗是一個公認的技術難題,盡管已有了多種檢驗方法,但仍然不能滿足實際檢驗的需要。從原則上講,根據印刷機具及書寫工具的出現年代,完全能夠推斷某份文件形成時間的上限。像本文提到的這起案件,得出最終鑒定結論的重要依據之一就有中性筆的出現年代,換句話說中性筆的出現年代就是該文件形成的時間的上限。但現實檢驗中,給印刷機具及書寫工具進行斷代,是一個十分繁雜的問題。例如在本案的鑒定過程中,我們發現印刷體文字內容系噴墨打印機形成,從生活經驗及社會發展的基本情況看,我國在80年代初期是不可能有此類打印機的。那么它究竟是哪年進入中國的呢?對于這個問題,我們咨詢過眾多業內行家但均未得到滿意答復,查閱了大量的資料也沒發現有明確的記載。因此,加強印刷機具及書寫工具斷代的研究,對文件制成時間的檢驗無疑有重要作用,今后值得我們重視。

2.2充分利用印刷體字符形態及排版規格特征在文件制成時間檢驗中的價值

文件是一個有機的整體,由紙張、文字、墨跡等一系列物質材料組成文件中時間格式,這些都為檢驗文件制成時間提供了途徑。其中印刷字符有其特殊的價值,現代以來,印刷字符的形態特征發展很快,這都與特定的印刷方式有關,如鉛字印刷、電腦排版等。本案中的印刷字符,經檢驗系錄入計算機后輸出打印而成,實現中文字符的計算機錄入,最早是在1984年,而普及則是在上世紀90年代。此外,從排版規格上看,計算機排版技術與其他排版技術(如鉛字排版)在字行距、字間距、頁眉、頁腳、頁邊距等方面存在一定的差異。這起案件的鑒定,使我們認識到應當充分利用印刷字符形態特征以及排版規格特征在文件制成時間檢驗中的價值。

2.3重視時代性言語特征在文件制成時間檢驗中的應用

言語符號具有時代性,也就是說字、詞及其他言語符號都是在特定的年代才出現的,這就形成了時代性言語特征,這些特征包括文字特征、詞語特征、言語符號特征、標點符號特征、書寫格式特征等。它們能夠在一定程度上反映文件的形成時間。古人已經知道利用這種時代性的言語特征來推斷某份文件的形成時間,《折獄龜鑒》《清史稿》等文獻就有相關的案例記載。本文介紹的這起案例,檢材上出現了人民幣符號“¥”,這個符號出現的年代顯然與文件標稱時間是矛盾的。與之類似的還有我們碰到的另外一起案件——山東省某合同糾紛案,該案需要檢驗的合同標稱時間為2003年,檢驗時發現該合同上出現了一個詞語“交強險”,該詞語是伴隨著2006年我國車輛保險制度改革才出現的,一個2006年的詞語怎么會出現在2003年的文書上呢?本文提及的這些案例表明,應當重視時代性言語特征在文件制成時間檢驗中的應用。

總之,從文件檢驗學的角度看,文件是一個系統,由眾多要素構成。在對某份文件的形成時間進行檢驗時,要注重運用系統分析法,從多個角度去佐證文件的制成時間。同時,在檢驗時也要重視印刷機具及書寫工具的斷代特征以及言語符號的時代特征,運用多個特征去相互印證、相互支持,最終得出科學、合理的結論。