概述

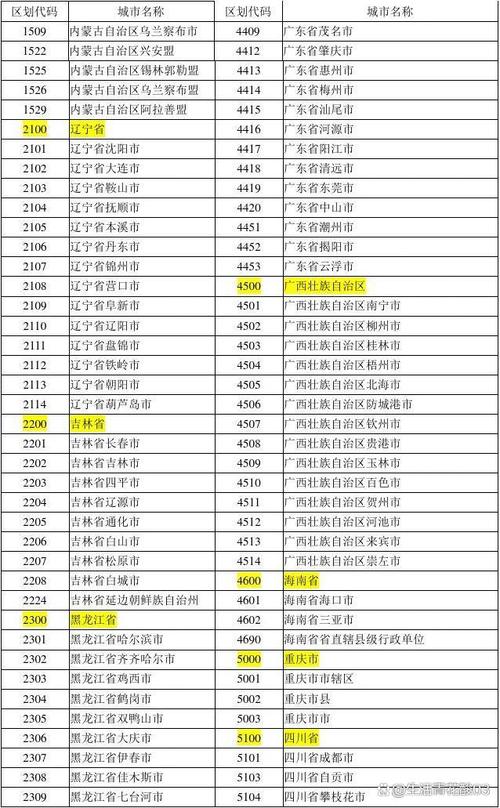

行政區劃是國家為便于行政管理而分級劃分的區域。行政區劃由省級行政區、地級行政區、縣級行政區、鄉級行政區組成。

我們在接口塢的行政區劃查詢接口中還增加了村級(村委會/社區)查詢,也就是省地(市)縣鄉村五級,數據來源于國家統計,穩當可靠,更新及時。

注:此文章更新可能不及時,最新動態請留意官網公告或加群獲取。

注:此接口暫不支持臺灣省和港澳特別行政區數據查詢。

注:我們歷時數月時間對數據進行整理且又在外部購買數據進行整合只為更易使用。

為了方便查詢和使用,我們對每級數據都進行了分類,如省級分為省、直轄市、自治區,地級分為地級市、地區、自治州、盟等等其他層級也都有相應的分類,可在 枚舉接口 中查看全部(由于各區劃單位會經常調整,所對應的分類也可能產生相應的變化)

通過此接口,不僅能快速實現我們最常用的省市聯動,對于收貨地址,歸屬地等等所有依賴地址的需求都能很好的支持。

快速開始

行政區劃查詢的 接口地址 為:

https://api.apihubs.cn/administrativeDivision/get

直接訪問接口地址會得到按照層級返回,包含了詳細的行政區劃信息

行政區劃查詢的 文檔地址 為:

http://doc.apihubs.cn/api-86728007

行政區劃查詢的 示例頁面地址 為:

http://www.apihubs.cn/#/division

在示例頁面中會根據你選擇的條件動態生成接口地址,然后可以直接點擊瀏覽器中打開接口地址預覽接口返回信息。

名詞解釋

行政區劃查詢接口提供了豐富的查詢參數,所有參數都為可選參數,多個條件之間為AND的關系,可靈活搭配使用。

行政區劃查詢接口的枚舉功能是基于 php-enum 實現的統一格式響應

行政區劃查詢接口響應始終為JSON數據格式,如下

{

"code": 0,

"msg": "ok",

"data": ""

}data.list包含了行政區劃的詳細信息,其中的所有字段都可以通過 fields 參數進行按需使用

默認會返回數字日期和枚舉碼,這非常適合用來做邏輯判斷。如下

{

"id": "1b904d3f0768f041d32a0850b7749f3a7337",

"level": 5,

"type": 51,

"province_code": 110000000000,

"prefecture_code": 110100000000,

"county_code": 110101000000,

"town_code": 110101001000,

"village_code": 110101001001,

"division_code": 110101001001,

"division_name": "多福巷社區居委會",

"division_alias": "多福巷社區居委會",

"version": 2023

}行政區劃查詢的功能到這里就介紹完了,大家在使用過程中遇到任何問題都可以 聯系我

達曉視點|法律人有義務撕開區塊鏈的虛幻

單位:達曉律師事務所

郵箱:

區塊鏈在隨著Bitcoin火了幾年后,隨著ICO的境內禁止、境外寒冬而開始退潮,盡管仍有一些人在鼓吹無幣區塊鏈的顛覆性創新,認為區塊鏈將徹底改造生產力,并重新定義生產關系。更為錯愕的是,某些公司在利用區塊鏈概念發幣經歷了股價、幣價暴漲暴跌,遭遇監管整改后,竟聲稱區塊鏈技術可以“打破美國網絡霸權,突破經濟發展瓶頸,帶來彎道超車機遇,能成為中美貿易戰中的壓艙石”。

事實上,區塊鏈既不是新穎的技術,也沒有顛覆式的創新,又不能用成本更低的解決方案顛覆傳統商業模式,它最完美的應用便是發幣,除此之外的應用場景非常有限。鼓吹它的人們用一種雅典式的簡陋民主與自治類比以催生幻想,事實上,它或帶來斯巴達克式的災難。

而互聯網法律人除了理解和應用法律之外,更重要是理解技術,并戳穿這些虛無和幻象。

一、 區塊鏈涉及的技術完全不新穎

定義:區塊鏈技術是利用塊鏈式數據結構來驗證與存儲數據、利用分布式節點共識算法來生成和更新數據、利用非對稱密碼學的方式保證數據傳輸和訪問的安全、利用由自動化腳本代碼組成的智能合約來編程和操作數據的一種分布式基礎架構與計算方式。

拆分起來看,其中涉及到的技術一共有四個,但都不新穎,具體如下:

第一個技術為分布式賬本( Ledger ,簡稱DLT),簡單地講,就是交易記賬由分布在不同地方的多個節點共同完成,而且每一個節點都記錄的是完整的賬目,因此它們都可以參與監督交易合法性,同時也可以共同為其作證。但是分布式賬本的概念在1971年SEC召集的會議上便被提出并討論過。而且,雖然其與已經成熟到透的傳統的分布式存儲略有不同,但本質上來講只是讓每個節點更多地獨立參與計算,其代價是更高的硬件需求、更低的效率響應,在技術上有公論的還有安全性、完整性、可靠性的挑戰。

第二個技術為非對稱加密和授權技術,存儲在區塊鏈上的交易信息是公開的,但是賬戶身份信息是高度加密的,只有在數據擁有者授權的情況下才能訪問到。但是W.Diffie和M.Hellman早在1976年便在IEEE Trans.on 刊物上發表了“ New in ”文章,提出了“非對稱密碼體制即公開密鑰密碼體制”。其代價是灰色和黑色交易更加隱蔽,加劇了網絡犯罪的偵破難度。

第三個技術為共識機制,嚴格意義上講,這并不是一項技術,而是一個概念或者實現邏輯,即所有記賬節點之間如何達成共識,去認定一個記錄的有效性,這既是認定的手段,也是防止篡改的手段。區塊鏈提出了四種不同的共識機制,適用于不同的應用場景。區塊鏈的共識機制宣稱具備“少數服從多數”和“人人平等”的特點。

最后一個技術最有迷惑性,為智能合約(Smart ),于1995年由Nick Szabo首次提出。但是現在人們看到“智能”二字便興奮又沖動,又將它與AI及“代碼即法律”(code is law)勾連在一起,催生出無數幻想,但實際上智能合約并不智能,它只是基于數據,可以自動化的執行一些預先定義好的規則和條款。

二、 區塊鏈生而用于發幣,其他應用場景狹小,且局限明顯

從“去中心化”的區塊鏈的四大技術來看,其生而用于發幣,中本聰用表面的技術特征上告訴眾人,區塊鏈解決了信任、超發、加密等傳統貨幣的核心痼疾,令人趨之若鶩。

而且區塊鏈發幣在實踐中用“初始分配矛盾”來吸引炒作,簡單地說:權益證明機制中早加入的用戶鑄幣(建新區塊)收益比晚加入的用戶要高。更粗暴地講:早炒早賺錢。但它必然死于“長鏈攻擊”,簡單地說:超強算力的擁有者,能從主鏈中當前區塊之前很早的區塊開始構建一個新的候選分支,并超越當前區塊成為主鏈。更粗暴地講:分叉另立山頭。

當然,上述是幣圈的玩法,鏈圈并不這樣認為。誠然,如果插上想象力的翅膀,區塊鏈技術確實不止于發幣,因為如前所述,區塊鏈核心是一種分布式的存儲方式,而存儲方式的落地范圍近乎無限寬廣,就看存儲的到底是什么。

于是乎,網絡游戲、食品安全、醫療衛生、商品交易、共享經濟、會員積分、公證保全紛紛上鏈。但仔細一看,其功用無外乎五個大字“溯源防篡改”。可惜筆者還要再澆上一桶冰水:人們對真實性和可溯源的核心需求是上鏈之前的數據真實,而上鏈根本不能解決基礎數據來源的真實性問題,而數據電子化后,也根本無需區塊鏈,另有一萬種高效率和低成本方法來解決流轉和存儲過程的防篡改問題。

三、 智能合約不智能,代碼也非法律

如前所述,人們看到“智能”二字便興奮沖動,又將它與 “代碼即法律”的前衛概念勾連在一起,催生出無數幻想。

然而,CFTC(美國商品期貨交易委員會)的定義也戳穿了上述美好的幻想,CFTC的定義(在我看來說是最公允的說法)指出:智能合約并不智能,從根本上說,“智能合約”是一組實現計算機功能的編碼,可以包含具有約束力的合同的要素(例如,要約,接受和對價),或者可以簡單地執行合同的某些條款。簡單地說:智能合約只是基于數據,可以自動化地執行一些預先定義好的規則和條款。

在現階段,智能合約只是我們隨處可見的格式合同的代碼化,并且筆者對智能合約的發展亦不看好,筆者瀏覽了那些聲稱開展區塊鏈和智能合約撮合業務的高科技公司,它們連基本的格式的用戶協議都存在矛盾,又如何期待未來在智能合約的撮合中能夠展開哪怕簡單的談判、博弈、修改、妥協等真正智慧的過程。更不要說已經暴露出來的被充分討論的合約的安全性(交易節點被攻擊)以及去中心化的合約一旦被錯誤地執行,無法像中心化合約那樣撤銷或回滾的問題。

雖然筆者不否認智能合約未來或有處理復雜交易的潛力,但技術手段不能完全定義法律概念,這是兩者在表達方式上的根本區別,因為科技無法代替立法程序中的民主討論過程。代碼的編程行為以私有性為主要特征,即由程序員或者其雇主通過代碼形式實現對規則的表達,與法律的公有性要義有根本沖突。

法律之所以有原則條款、有模糊表達、有法官造法,在本質上是人類自治,并為生活與常情留有溫暖的余地。而代碼的表達和執行都是剛性的,某種程度上講會落入人類它治的恐怖境地。

法律人不時要回望Wright和De Filippi那句話:雖然通過自動化執行法律我們可能獲得更高的效率和提高公開透明度,但是也許我們最終可能會犧牲掉人類的自由和民主。

四、 多數人的暴政與斯巴達克的災難

如前所述,區塊鏈的共識機制宣稱具備“少數服從多數”和“人人平等”的特點。但筆者依然在開篇時將之稱為雅典式的簡陋民主與自治,可能會帶來斯巴達克式的災難。

簡單地講,區塊鏈的共識機制中的“人人平等”是指所有節點都有權優先提出共識動議。但“少數服從多數”中的“數”并不完全指節點個數,更多的指向計算能力或者其他可比較的特征量。其決策機制便是,任何節點均有權發起動議,在被多數算力(注意不是節點)認同后并成為最終共識結果。

首先要指出的是,即便原始意義上的“少數服從多數”也不是法律人真正追求的價值取向,因為它會走向多數人的暴政,而無視少數人的基本權益。更為可怕的是區塊鏈的“少數服從多數”背后的統計邏輯并不完全以節點或個體為計數單位,最后決策其實交給了有算力統治力的主體。

是不是細思極恐?

TEL:(8610)

ADD:北京市朝陽區東三環中路7號財富中心寫字樓A座3506室

Email:

達曉為您帶來有價值的閱讀

投稿或與主編君交流請聯系: