How to Learn: tools to help you tough 是 of , San Diego 在上開放的一門公開課。

" you are an or a , ' How to Learn'will give you tools that will help you learn more in tough-to- . You will , that will help you to more your ."

我在完成這門4周的課程之后受益匪淺,對習以為常的一些方法和觀點有了更深層的認識,比如解釋我們為什么會拖延簡直是一個巴掌過來就給我震醒了;同時也欣喜掌握了一些新的理念和方法,比如focus and 兩種學習模式,的科學理念。總之,該課讓我更會學習了。在這里分兩部分記錄我整理的主要內容,既是方便我復習,也希望能為大家節省上課的時間。我們的目標只有一個:了解大腦的工作原理,以便更好的學習。

Week 1:

我們可以簡單認為人腦在學習和思考時有兩種模式: mode(專注模式), mode(發散模式)。拿機打個比方,如下圖, mode是針板密集的時候,球在局部急促地彈來彈去; mode是針板稀疏的時候,球在整個桌面游走。

具體解釋,mode就是注意力集中的時候電腦睡眠后自動斷網,只有局部的神經鏈接處于激活狀態,有利于你解決實際問題。比方說你熟悉四則運算,那么解決算數題的時候就主要靠那部分神經出力。 mode就是人腦放松的時候,神經信號可以在腦內大面積移動,有利于發揮創造性,比方說你洗澡的時候突然想到一個久攻不破的問題的解決方案。在學習新知識的時候,往往處于 mode,以便結合已有的知識來更好的理解新知識,但也經常要在兩種mode之間切換。可以在緊張的學習新知識的時候通過洗澡散步等讓自己放松的事情主動進入 mode來幫助加深理解。

接著我們再來簡單看看兩種記憶模式: (短期記憶), long time (長期記憶)。

(位于前額葉皮層,上圖左邊)用來解決當前遇到的問題,比如記個電話號碼。之前人們普遍認為可以一次記7組左右的信息,新的研究表明人只能記住4組信息()。它的特點是容易使用但是也容易忘,需要頻繁刷新記憶。Long time 就像大貨倉,記憶被分門別類的存放在大腦各處(如上圖右邊)。它的特點是記憶你確實有,但是有的被埋的很深,不容易回想。記憶由短期轉變成長期的方法就是隨著時間不斷重復。但是不要在一天之內不停重復,就像不要在一天之內不停舉重健身一樣,肌肉不是那么長的。學習新知識也一樣,要給予一定的時間來沉淀,否則知識構建成豆腐渣工程是沒用的。

了解了兩種思考模式和兩種記憶模式之后,我們的收獲是:

其它收獲:

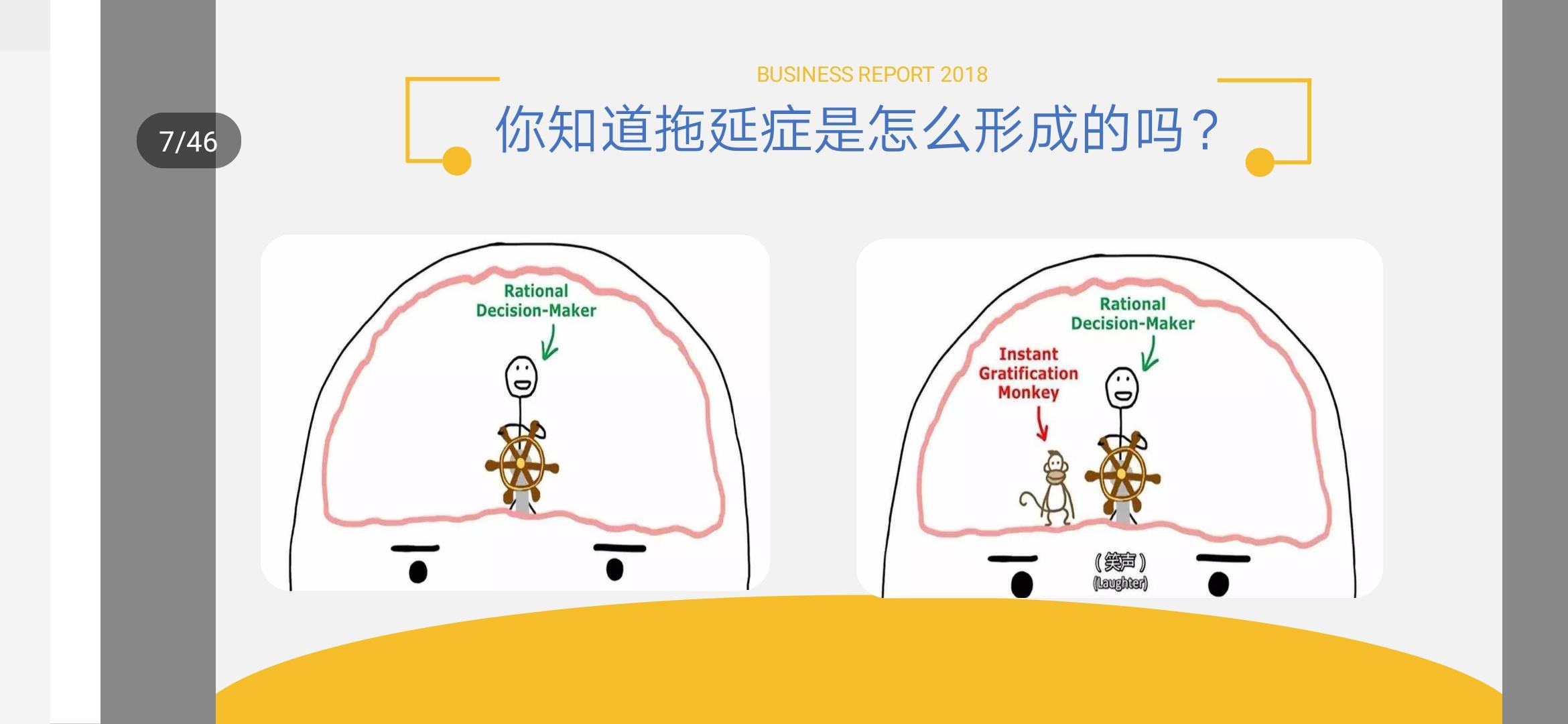

第一周課還簡單提到了拖延問題。這一下就讓我明白了,為什么自己會眼睜睜地望著一堆要做的事和要趕的,卻總是情不自禁地先去刷社交網絡看各路視頻,失控一樣不能自已。

原因是人遇到困難,大腦真真切切會產生化學物質,讓你感覺不開心。這時,老祖宗的基因會驅使你的大腦讓你去做一些更能讓你高興的事,從而獲得短暫的快感。看,你本能的完成了一次自救,把自己從不愉快中救了出來!但現代社會畢竟不同于遠古時代,總是逃避困難的任務而選擇簡單的娛樂會讓人自毀前程。

如何應對拖延?有個簡單的工具:番茄工作法。操作簡單,用個番茄鐘(或者軟件)記時間,25分鐘內全神貫注在手頭的工作上。原理是人一旦開始進行手頭的困難工作,讓你痛苦的化學物質就會驟減,然后慢慢的不愉快的情緒就消失不見了。簡言之應對拖延的方法就是忍住不快和痛苦,立刻全身心投入工作一小段時間。

Week 2:

Chunk是什么?

Chunk中文直譯是“塊”,在這里是指組合起來的有意義的知識。比如字母d,o,g你可以很容易的把它們組成單詞dog并在腦海中浮現:dog:的模樣;比如拼圖,鼻子眼睛耳朵背景等等,最后湊成一張圖。chunk也像是把一些相近的文件做成的zip壓縮包,節省你空間的同時,也容易找。

我們之所以關心chunk,是因為chunk是已經加工好的知識,是我們解決問題的時候真正使用的東西。

如何生成chunk?

學一首新的吉他曲(可以視為一個chunk),你會怎么做?通常是先完整聽幾遍曲子,看別人彈,然后自己一個小節一個小節(mini chunk)練熟,最后串起來。學踢足球,也是盤球帶球射門一個一個熟悉,然后馳騁球場。

學一門新語言,一般會先從基本的音節,然后把音節串成單詞,熟練了再把詞串成句子,還要不斷的融合語音語調之類的更多的細節。

這些都是給了我們形成chunk的直觀感受:由mini chunk不斷拼接,直到最后在我們的大腦形成了堅固的神經通路,使我們可以不用多想就可以迅速作出反應,流利的彈出一首曲子,用一系列技巧帶球得分,流利的用新語言和別人交流等等。

學科學知識(比如數學)也類似,一般學習如何解題的時候,都會先有個例題,就像是學歌之前先聽一遍一樣,例題會列出每個需要的知識點和具體的一步步解題過程,你的任務就是弄明白每一步過程,并理解中間的連接,即為什么步驟一之后是步驟二,步驟三……整個例題會幫助你形成chunk。這里要注意一點是,我們往往只關注每個獨立步驟的合理性,卻忘記關注步驟之間的關系,也就是為什么下一步是它。

接下來理性的說明一下生成chunk的方法:Focus, , 。

Focus

形成chunk的首要條件就是集中注意力。學習過程中的分心會導致chunk無法形成,理由如下圖所示:

在形成chunk的時候,你的 像一只四腳章魚一樣,在努力建立新的神經結構,分心會占用章魚有限的四只腳使得原本的chunk很難形成。

理解材料就像是強力膠水,它能讓chunk之間相互關聯,使得知識更容易被想到和使用(正如下圖中右下角不同顏色的chunk相連那樣)。孤立的chunk也可能形成,但是很難被用到,正如你拼圖拼出個眼睛但很難想出這個人是誰。

注意,不要將“啊哈”那樣的頓悟或者看到答案瞬間的會心一笑當成真正的理解。如果初次理解后長時間不溫故,那么很快就會想不起來了(印象/顏色淡了)。所以第一次真正學會了某樣東西應該是在你合上書自己做出來了一遍之后。看別人的畫作不意味著你也能畫出來,聽別人唱歌也不意味著你也能一模一樣的張口就唱,你必須自己練習幾遍。

生成chunk的最后一步就是練習,形成(上下文),從而鞏固chunk,并建立多個指向chunk的入口。那要怎么才能形成呢?

要形成,我們得跳出原來要解決問題,開闊思路,不斷的使用相關的或不相關的chunk進行練習,直到我們不僅理解了何時該使用這個chunk,還能知道什么時候不能用它為止。Chunk告訴你如何解決問題電腦睡眠后自動斷網,告訴你什么時候使用chunk,以及這個chunk在整張知識圖中的位置。舉個例子,你在讀一本書,書中的概念和章節就是一個個chunk,你為了更好的掌握這本書的主題(大chunk),往往會看書之前先翻章節題目,看看每節的圖片(自頂向下,掌握大局),之后再鉆進去一節節地看(自底向上,步步為營)。先有一個總體了解,然后再處理局部拼圖,這樣即使你最后遺漏了一些細節,也不影響你使用整張圖。

知道怎么形成了,那要怎么練呢?人們自然會覺得(重復)學過的東西多了就記住了,形成chunk了。實際上有種更好的方法,叫(回想)。能調動更多的記憶,使得chuck更整潔干凈。在不同的地點好處更多,可以讓你不用受環境限制。很多時候有書本在手邊在眼前,你會覺得你掌握了新的知識,但實際上是一種 of .如何避免幻覺?mini test,自己給自己小測驗,它讓你真正掌握知識。也算是一種有效的mini test。

Chunk的好處

Chunk首先讓你在解題或者使用知識的時候更容易。像音樂家演奏,都以曲子為單位(chunk)來練習并呈現給聽眾。

Chunk同時也能幫我們理解新的知識(通過被稱為的過程)。因為學習新知識時,人腦會神奇的連接已有的chunk,比如你已有的物理學的知識可能幫助你學習經濟學的概念,語言學的東西幫你更好的理解編程等等。長此以往,你的chunk會越來越大,越來越多,越來越強。

小結一下,第二周主要介紹的是chunk:

此外還有:

Week 3: and

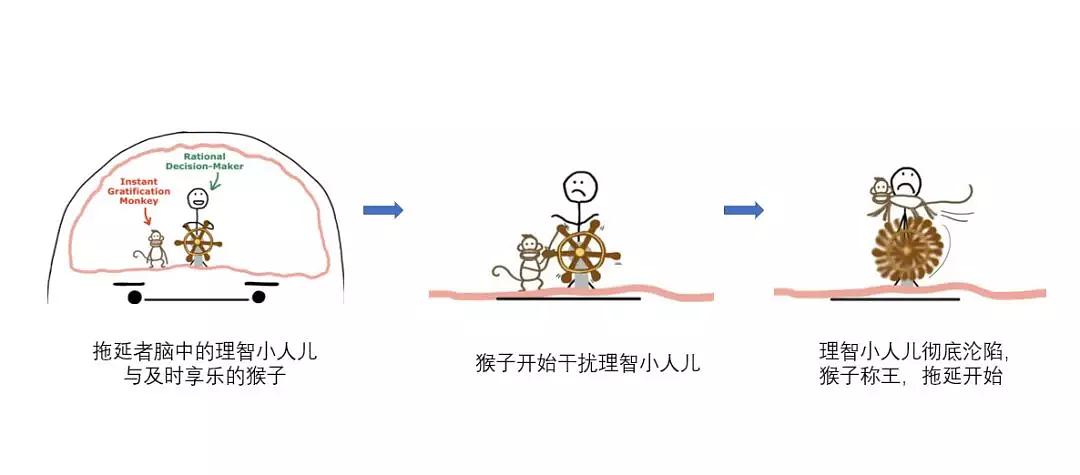

關于拖延,大部分人都不陌生。比如你做數學作業遇到了一些困難,大腦分泌的化學物質刺激你大腦痛覺系統,導致你不開心,接著,你會將注意力轉移到一些簡單輕松使高興的事情上,比如拿起手機刷刷微博朋友圈啥的,從而獲得短暫的快感。拖延一次兩次,看起來沒啥事,可是一段時間下來,你發現每次做數學作業都拖,每次都火燒屁股趕。終有一天,你在疲憊中大呼,完蛋沒救兒了。

你不解,為什么自己會變成這樣?因為拖延就像毒品,你每次品嘗那么一點點,雖然獲取了短暫的快感,但是你已經上癮了,你的大腦慢慢建立起了穩定的神經結構,使得你再看到數學題的時候會自動產生更多的痛苦,而同時無需經過你的抵抗就讓你自動拿起手機或者打開網頁。輪回的惡果已經種下,你發現自己越來越難以將注意力轉回原來要做的事情。

你嘗試著用自己鋼鐵般的毅力去跟拖延癥戰斗,結果往往不理想。那是因為用意志力(will power)去解決問題會消耗很大腦力,所以不是很好的策略。那怎么辦?用習慣,將你想靠意志力完成的事情變成靠習慣來完成。學習chunk的時候我們知道,chunk因為整合了知識點成了知識塊,所以使用起來是簡單省力,輸出功率大。習慣的養成跟chunk的形成相關,所以習慣也是節省腦力的好方法,就用它來戰勝拖延。

深挖一下,習慣的養成有四個部分:導火索(cue),習慣動作(),獎勵(),信念()。

1.導火索就是觸發事件的原因,可能是時間,地點,感受,對外界的反應,比如午飯,沙發,疲勞,互聯網,短信,郵件,還有上文中的“做數學作業”等。導火索會在不知不覺中讓你做出習慣動作,它本身是沒有好壞之分的,有好壞之分的是接下來的習慣動作,比如對“做數學作業”你的習慣動作是打開電腦先上會兒網,那就不好了。在這個階段可以做到是盡可能減少危險的導火索,比如手機一震你就要看手機然后半小時回不了神,那就別帶手機或者關機;一開電腦就想刷社交網,那就斷網或者別用電腦。

2. 習慣動作就是你對導火索的反應,它之所以叫習慣動作,是因為你在無意識中就做了動作,比如你一要做作業就先上網玩了一會兒。很明顯,這步很重要,你要重建會導致拖延的習慣動作。怎么重建?做計劃,在腦中先想象自己一會兒要做的事,比如“我走進了圖書館,拿出來打印好的作業,讀了第一道題,用書上例題中類似的方法和步驟解了出來,然后看第二題……”,到了真正去寫作業的時候(觸發導火索),就按照自己想象的計劃做,該用就用一點意志力。再比如你每次學了一小時想休息一下,習慣性的刷刷微博朋友圈吧,結果看到個視頻停不下來了,如果做了計劃,休息的時候只聽某一兩首歌,或者出去走一圈,就好很多。你做的計劃一開始可能不能完美執行,沒關系,盡力堅持就好,習慣慢慢肯定可以改過來。

3. 獎勵是指在養成習慣的過程中每當有收獲就給自己獎品,比如買點自己心儀的東西,或者毫無悔恨的放開玩等。它在養成習慣的過程中是非常重要,也是容易被忽視的。非常重要是因為如果你的獎勵是你非常想要得到的,比如一項榮譽,一個舍不得買的物品等,在你想到它的時候會激勵你堅持下去,幫助你重新打造神經通路,形成新的習慣。但有的朋友總覺得自己剛,對自己狠,從來都只付出不獎勵自己,其實在養成習慣的效果上會差很多,應該善用獎勵機制。

4. 信念就是要相信自己能形成新的習慣,能戰勝拖延。因為惡疾容易復發,經常會有朋友新習慣沒堅持多久就又回到老習慣的情況。別在意,要相信之前的付出是有用的,神經通路不會白白建立,慢慢的新習慣就成型了。為了更好的貫徹信念,可以找圈子里的朋友一起努力。

看了這么多關于通過改變習慣戰勝拖延的東西,有人會說這有啥用啊,我每次一看到數學題還是頭疼要死,即使強忍著不干亂七八糟的,也完全做不進去,馬上就開始拖延了,根本改不了。我想說,朋友,不要這么消極。

要知道,存在痛苦的感受是很正常的,關鍵是你如何看待這些痛苦。研究發現那些不拖延的人,遇到困難之后告訴自己的是:我知道你很難過,但別浪費時間,開始做一點點吧,一定會慢慢變好的。你要相信確實是有辦法讓情況好轉的。

一個技巧是:專注于過程,而非結果( on than )。我要做完五道題,這就是專注于結果,它會觸發你的痛覺中樞 ( ),所以你越想著要把題做完,就會越感覺痛苦,就會越是拖延著不去做。取而代之的應該是關注在過程,別管能不能完成,我就先開始看看題目總是可以的吧,稍微看一下跟例題相似的地方,想一下應該用哪些知識去解題。從很小的一個個知識點(chunk)出發,一旦你開始做了,你大腦內讓你痛苦的化學物質真的會驟減。同時你感受到的不再是“我到底能不能做完,能不能做出來”,而是很放松的將注意力集中在做題這件事情上。番茄工作法之所以有用,就是因為他讓你專注過程25分鐘。

沖浪者如果不享受過程,而是想著沖到浪上的結果,那他應該會覺得很難很無聊吧

另一個建議是做計劃, list of key tasks, and daily to-do list。每周對主要任務列個計劃,每天再列個待辦事項。別小看了寫下計劃的益處,如果不把待辦事項列個表寫下來,你就要消耗一部分腦力(短期記憶的資源)去幫你維護這個列表。因此,寫下來就可以省下腦力專心做事,而不必亂糟糟的擔心下一步要做什么。要在每晚睡覺前做好第二天的日計劃,因為研究表明睡眠中大腦會自動梳理如何做這些任務,使你第二天做的時候更容易上手。

還有三個提升效率的技巧和建議:

1.最難的事情最先做。因為越難越需要最充足的腦力去戰斗,而且最難的最容易拖延的事情都解決了,后面都好辦。”Eat a live frog first thing in the and worse will to you the rest of the day – Mark Twain”

2.給自己定一個結束時間,這跟制定工作時間一樣重要。工作一整天不見得效率就高,孰不見多少人圖書館里坐一天半頁書也沒看完,凈玩兒手機了。莫不如定好下午5點以后就不學了,之后去吃去玩去運動,所以5點之前,就專注把清單上的任務一個個做下來吧,盡量抓緊時間多做些,5點就解放。

3.遇到困難怎么辦?先試一會兒再說。只要試一下,頭不疼了,心不亂了,過一會兒就發現,呀呵我做完了。The law of : Lady Luck the one who tries。

我們一定要戰勝拖延癥。因為學習是一個日積月累的過程,人腦需要時間來建造神經藍圖,就像長肌肉那樣。所以我們要保持一個良好的學習慣性,避免拖延到最后一刻,以防在腦內搭建豆腐渣工程。建立新的習慣是戰勝拖延的良方,可以從習慣的四個部分入手養成好習慣。關注過程而非結果,做好計劃都是提高效率的技巧。最后向大家推薦一個結合了to-do list和番茄工作法的工具:番茄土豆。

Week 4: and Your

第四周教授回顧了課程的主要內容,并添加了一些關于應試的技巧。

1. 在學習中多用隱喻和視覺記憶來加深印象。隱喻在相似概念上建立更多的神經鏈接,從而更容易回想起。人對圖像更容易記憶,所以多將要記憶的內容與圖像聯系結合。總之,將記憶與更多的東西關聯是加深記憶的有效手段。

2. 再次強調鍛煉身體的重要性。新生成的神經結構如果不通過重復來鞏固的話會消失,而鍛煉身體可以延長神經結構的壽命,它被證實比任何藥物都有效。而且鍛煉影響的不僅僅是大腦細胞,全身細胞都受益。所以對健身不以為然的朋友,咱動起來唄。

3. 再推薦一個幫助抵抗焦慮放松凝神的方法——腹式呼吸(深呼吸)。簡單講腹式呼吸就是吸氣時肚子鼓起來,呼氣時肚子憋下去,過程中胸不動。熟練腹式呼吸的好處很多,可以靜心凝神,提升唱功,協助腹肌鍛煉等,我本人深受其惠,不禁要贊嘆它的簡單實用。

4. 應試技巧多說無益(太多太亂無從整理),核心還是功在平時。

課程到這里就結束了。回想一下,它先是介紹了 mode和 mode兩種思考方式,以及chunk的理念,圍繞它們介紹了一些關于記憶和學習的基本方法和技巧。接著詳細講解了拖延現象以及通過養成新習慣來戰勝拖延的方法和技巧。最后交代了一些應試技巧。我本人從中獲益匪淺,并邊學邊用,在這里將教授零碎的知識加工成chunk,希望能對大家有點幫助。本次總結到此為止,感謝閱讀,happy ~

希望推動成員間最大限度的智慧共享與互利,為所有成員營造一個絕對高質的閱讀環境。一段好文,分享的是一段智慧。

回復公眾號后臺“投稿”,給我們推薦您心目中的深度好文。