用大規模集成電路技術在一片或幾片芯片上制成的計算機中央處理器。微處理器的優點是體積小、耗電少和易于模塊化。它是微型計算機的運算和控制部分,配以半導體存儲器和外圍電路芯片可組成微型計算機。還可以將微處理器直接嵌入機電產品中制成各種智能化的器件、儀表和設備。

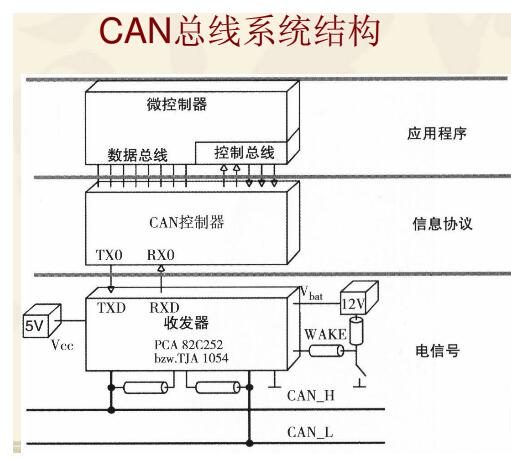

結構功能 微處理器由運算器、 控制器、 寄存器、數據總線、控制總線和地址總線組成(見圖),能完成取指令、執行指令以及與外界存儲器和邏輯部件交換數據等操作。圖中所示數據總線與內部寄存器、運算器和控制器相連。內部寄存器的數目是衡量微處理機功能的重要指標之一,其中包括用以存放計算結果的累加器和用以存放下一條即將執行指令地址的程序計數器。程序計數器中存放的地址碼通過地址總線送到位于微處理器外部的存儲器。運算器通過數據總線相繼接收兩個數據,經計算后從輸出端將結果送回數據總線,再送入有關寄存器。控制器則通過數據總線從外部存儲器接收指令,并在其控制下經控制總線向微處理器內外各部件發出控制信號。在包括微處理器在內的微型計算機中,由地址總線、數據總線和控制總線構成系統總線。微處理機、存儲器和各種外圍設備接口都掛在系統總線上,按照一定規則互相交換數據。微處理器從功能上還可按兩部分設計:一為執行指令的執行部分;另一為總線接口部分。這種劃分可使取指令和執行指令的操作重疊進行。

分類 微處理器可按多種方式進行分類。按生產工藝可分為 MOS(金屬-氧化物-半導體集成電路)和雙極性集成電路。MOS電路工藝又可分為PMOS(P溝道MOS)、NMOS(N溝道MOS)、CMOS(互補MOS)、HCMOS(高性能CMOS)等多種。 MOS的集成度高、功耗低。雙極型微處理器的特點是速度快,一般都是位片式結構,即把運算器和控制器按1位或4位構成一片電路,再用若干片位片組成不同字長的微處理器。分片方式可分為單片式、雙片式和位片式。按處理功能可分為主處理器、協處理器和從處理器。協處理器用以完成浮點運算或存儲管理,從處理器一般用作輸入輸出處理器。指令控制方法可分為可編微程序控制和固定組合邏輯控制。通常微處理器與外設大學教程,數據總線的位數與運算器和寄存器的位數是一致的,但有少數例外,例如運算器為16位而數據總線為8位。一般按數據總線位數分1位、4位、8位、16位、32位處理器,而將數據總線位數低于運算器的按運算器位數劃為準16位和準32位。

發展概況 微處理器是在半導體集成電路的基礎上發展起來的,自從1971年美國英特爾公司制成第一個4位微處理器Inter 4004以來已經歷了四代。第一代微處理是1971~1972年制成的。它采用PMOS工藝和10微米光刻技術,集成度為 2200個單元,代表產品有4位微處理器Inter 4004和 8位微處理器8008。第一代微處理器速度較慢,指令系統也不完整,主要用于袖珍計算器、儀表和控制。第二代微處理器是1975~1977年制成的。它采用NMOS工藝和6微米光刻技術,集成度為4800單元,代表產品有8位微處理器8080、8085、M6800、Z80和R6502。第二代微處理器功能較強,指令系統較完整,可用來組成通用微型計算機和工業控制系統。第三代微處理器是1978~1980年制成的。它采用 NMOS工藝和 4μm光刻技術,集成度為30000單元,代表產品有16位微處理器8086,Z8000等。后采用HMOS工藝和 3μm光刻技術,集成度達68000單元,代表產品是準32位微處理器 。接著又研制出準 16位微處理器 8088和功能更強的16位微處理器80186和80286,它們被成功地用在國際商業機器公司(IBM)的個人計算機上,使微機的功能超過中低檔小型機的功能,于是微機迅速得到普及和推廣。

第三代微處理器還包括采用CMOS工藝的低功耗的 8位微處理器,如 80C85、、Z80C、等,可用來制造電池供電的手提式微機。第四代微處理器是1984~1985年制成的。代表產品有莫托洛拉公司的 和英特爾公司的80386,它們都是全32位微處理器。采用HCMOS工藝和2μm光刻技術,集成度達 單元,時鐘頻率為16MHz或20MHz,采用超級小型機的結構,對稱的指令系統,多通用寄存器和線性地址空間,尋址范圍可達4G(4×109)字節,有64×32的指令高速緩存,并有一個協處理器接口,把芯片內部結構延伸到片外,可接8片兩種不同類型的協處理器,如存儲管理芯片和浮點運算芯片。它可以分別在 8位、16位或32位的總線寬度下實現字節、字或雙字的傳輸,因而允許把32位寬的主存,16位寬的DMA或外圍控制部件,8位寬的外設控制部件直接連在一個系統中。80386采用HCMOSⅢ工藝和1.5μm光刻技術微處理器與外設大學教程,集成度達單元,時鐘頻率為12MHz或16MHz。它繼承了 80286的特點,在硬件層次上提供多道任務的支持,并設有多重保護等級。它采用段頁式虛擬存儲的硬件支持方式,每段4G字節,段數16K,虛擬存儲空間可達64T(1012)字節,芯片內部具有指令流水線結構,使取指令入隊列、譯碼和指令執行均能并行地進行。除上述兩大主流芯片外,1983年后陸續推出的全32位微處理器還有美國數字設備公司(DEC)的Ⅱ,貝爾實驗室(BELL)的MAC-32等。

參考書目

鄭學堅等編著:《微型計算機原理及應用》,清華大學出版社北京,1987。